战术博弈:从华丽盛宴到功利残局

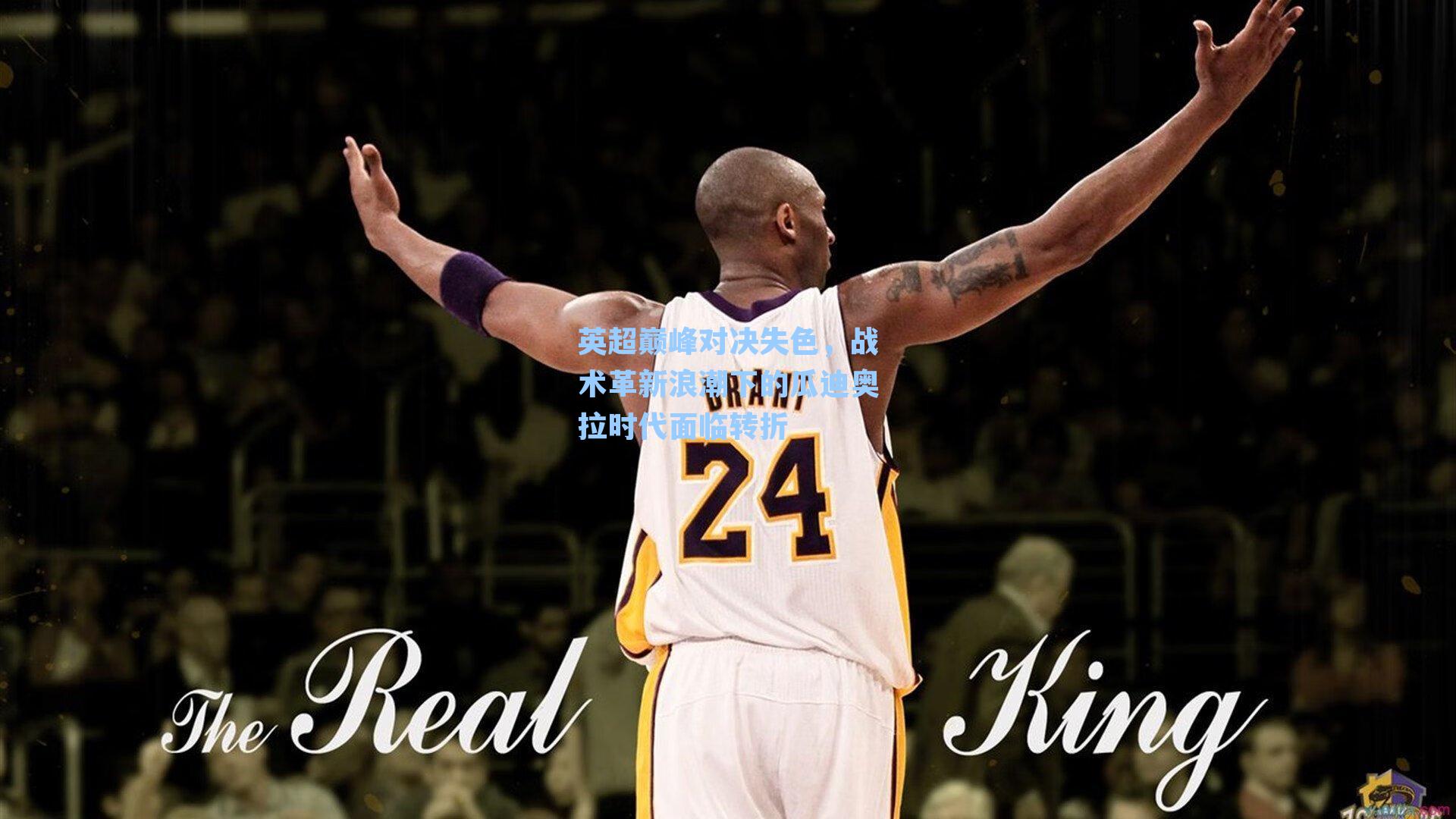

赛前,媒体将这场对决渲染为“英超十年最具技术含量的较量”,曼城与对手均以传控体系见长,瓜迪奥拉的“空间切割”理论与对手的“高位压迫”本是足球哲学的正面碰撞,比赛进程却令人大跌眼镜,曼城全场控球率高达68%,却仅完成5次射门;对手更是放弃进攻主动权,以10人防守阵型扼杀比赛节奏,林良锋在专栏中写道:“当传控沦为无意义的横传回传,当进攻变成机械的套路重复,所谓的巅峰对决只剩催眠效果。”

这种局面的形成,与瓜迪奥拉战术体系的演化密切相关,近年来,曼城逐渐放弃早期“冒险式渗透”的激情,转向“风险规避型传控”,本场比赛中,中场核心德布劳内多次选择安全球回传,而非直塞撕裂防线,对手则抓住这一弱点,通过密集防守与快速反击制造威胁,一名英超教练匿名分析:“瓜迪奥拉的球队正在被自己的体系反噬——过度强调控制,反而失去了破局的锐气。”

数据背后的危机:控球率与胜利脱钩

2025年英超数据显示,曼城的场均控球率仍居联赛榜首,但“控球转化进球效率”已跌至第五,本场比赛,曼城在对方禁区内的触球次数仅为对手的一半,关键传球数量更是创下赛季新低,林良锋指出:“足球的本质是进球,而非控球,当传控无法转化为胜利,它就成了空中楼阁。”

这一趋势与欧洲足坛的战术革新形成鲜明对比,以德甲和意甲为代表的新兴球队,正通过“动态转换”与“垂直打击”瓦解传统传控,拜仁慕尼黑在欧冠中凭借快速攻防转换击败曼城后,其主帅曾直言:“静态传控已落后于时代。”瓜迪奥拉若无法适应这一变革,其战术体系的生存空间将进一步压缩。

球员能力与体系适配性:天才的困境

瓜迪奥拉的体系对球员执行力要求极高,但近年来曼城阵容的更迭暴露出适配性问题,新生代球员如福登虽技术细腻,却缺乏大卫·席尔瓦式的创造性决策;哈兰德作为终结利器,在“无球跑动-传球链路”中常陷入孤立,本场比赛中,哈兰德全场触球仅19次,赛后其经纪人公开质疑:“顶级射手需要弹药,而非无尽的横传。”

对手通过针对性部署放大曼城弱点,他们放任曼城在后场倒脚,一旦球进入中场立即实施围剿,切断前锋与中场的联系,这种“欲擒故纵”的策略,让曼城的传导变得徒有其表,一名退役球星评论:“瓜迪奥拉需要思考:是让球员适应体系,还是让体系服务球员?”

时代转折点:传控足球的哲学困境

瓜迪奥拉的成功曾引领足坛十年风潮,但2025年的今天,足球战术正迎来新一轮革命,高位逼抢与快速转换成为主流,而传控足球因“节奏缓慢”与“效率低下”备受质疑,林良锋比喻道:“如果足球是语言,传控已是过于精致的文言文,而现代足球需要白话文的直接与高效。”

曼城的困境并非个例,巴萨、拜仁等传控代表球队近年均遭遇瓶颈,而阿森纳、利物浦等队通过“控球-反击混合模式”重获竞争力,瓜迪奥拉若坚持原有路径,可能面临“战术化石”的风险;若主动求变,则需推翻自己建立的哲学根基——这无疑是一场豪赌。

未来展望:革新或淘汰?

尽管外界质疑声四起,瓜迪奥拉在赛后发布会上仍坚持理念:“足球不仅是胜负,更是艺术的表达。”艺术若无法赢得胜利,其价值必然打折,曼城管理层已暗中接触多名擅长“多元战术”的教练,被外界视为未雨绸缪。

对于球迷而言,这场平淡的榜首大战或许是一个警示:当战术趋同、激情消退,足球的魅力正在被功利蚕食,但危机中亦藏契机——若瓜迪奥拉能融合传控与效率,或将为足坛开启全新篇章,正如林良锋所言:“倒计时的滴答声不是丧钟,而是唤醒沉睡巨人的警钟。”

(完)