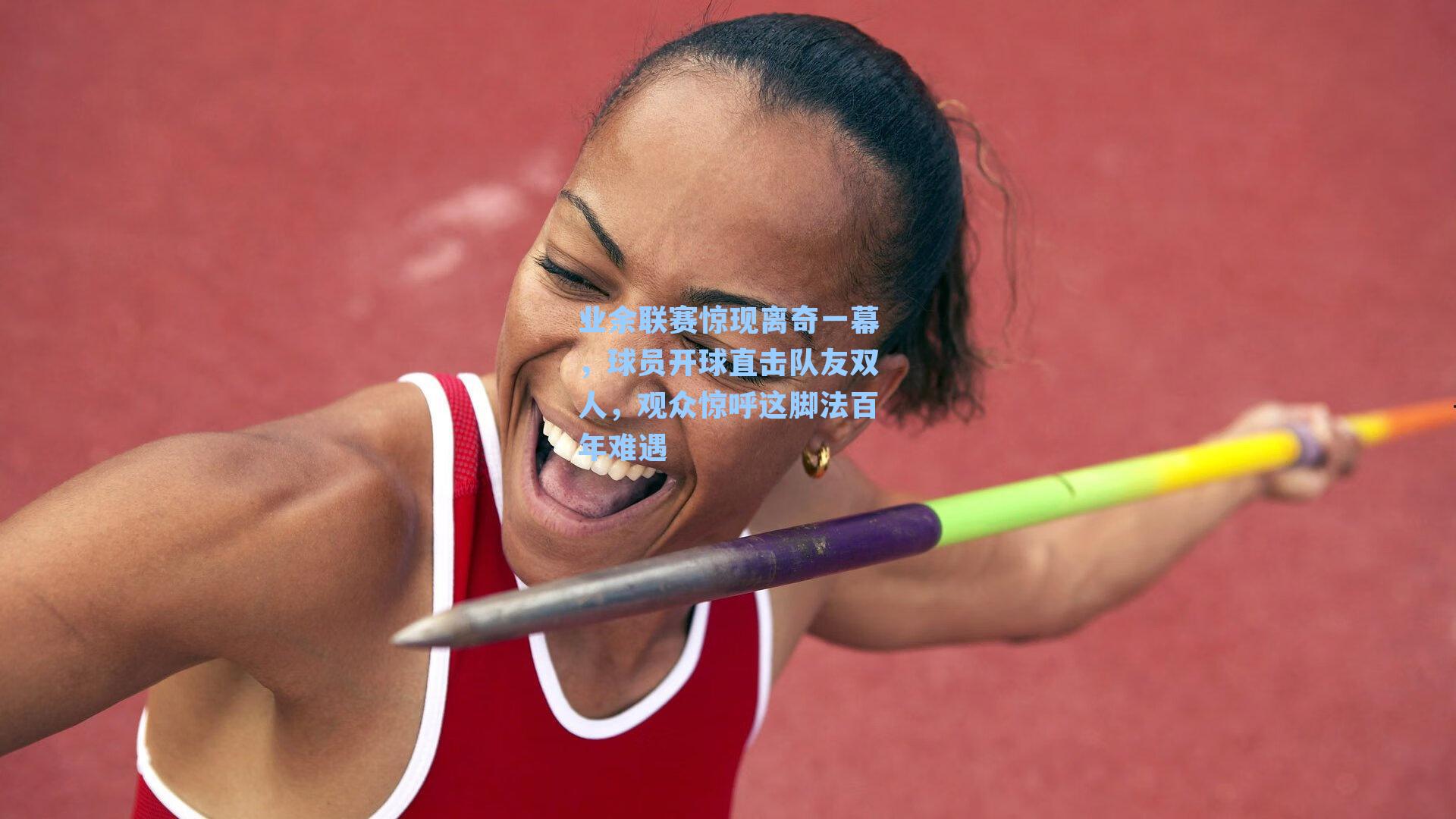

——绿茵场上的戏剧性瞬间引发技术讨论,业余足球的不可预测性再成焦点

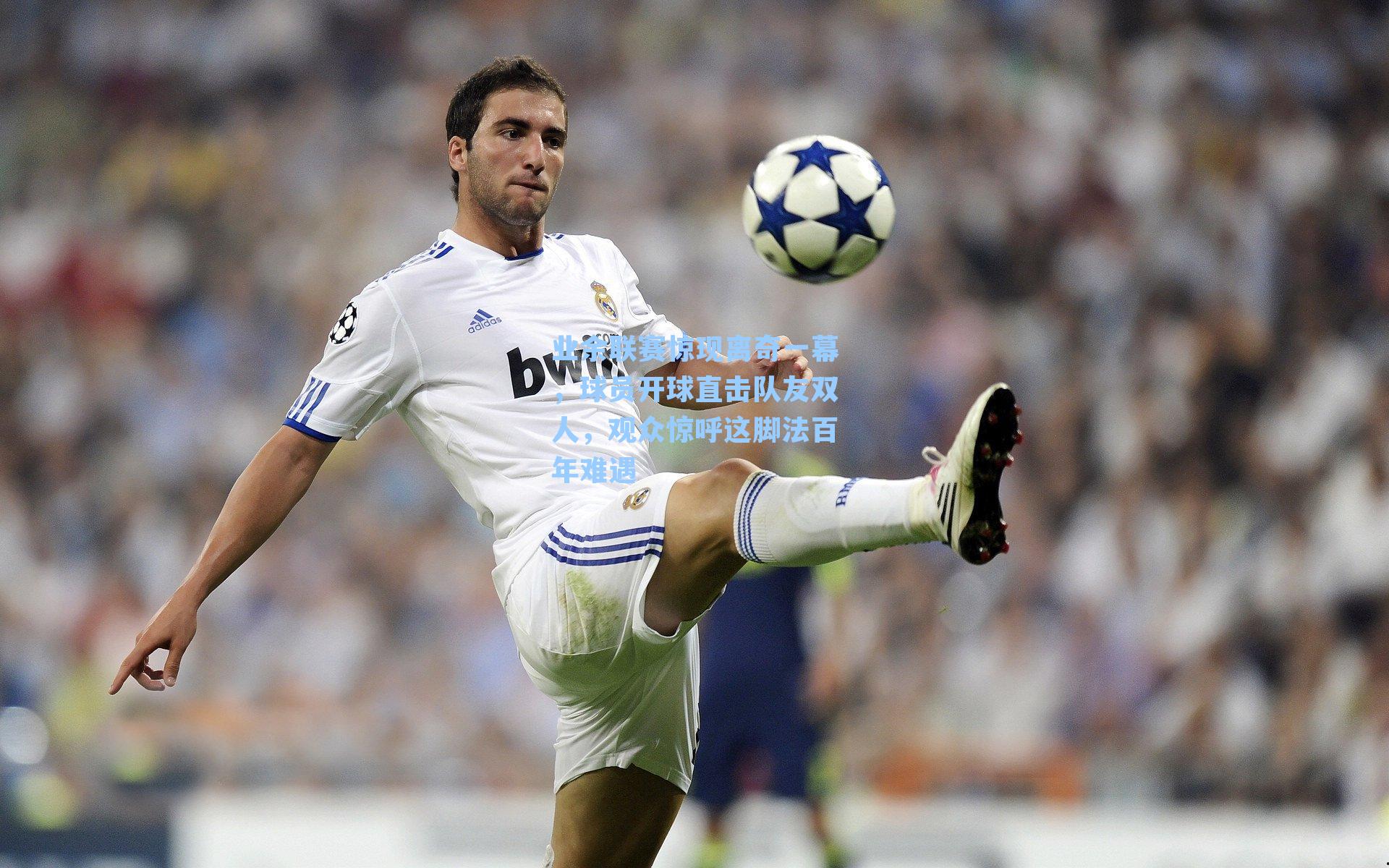

2025年4月的一个午后,华东某市第三业余足球联赛的赛场上,一幕令人瞠目结舌的场景让全场瞬间陷入诡异的寂静,身穿蓝色7号球衣的中场球员李明(化名)在裁判哨响后执行中圈开球,只见他助跑两步,一记势大力沉的正脚背抽射——皮球没有如预期般飞向对方半场,而是以一道诡异的弧线径直砸中背对站立的两名己方前锋后脑勺,伴随着“砰”的一声闷响,被击中的两人应声倒地,比赛才刚开始就被迫中断,场边观众席在片刻死寂后爆发出混杂着惊呼与苦笑的喧哗,有人举着手机喃喃自语:“连续击中两个背对目标的队友,这脚法真是没谁了……”

非常规“帽子戏法”:一颗足球的离奇轨迹

当值主裁判张教练在赛后接受采访时,仍难掩震惊之情:“我执裁业余联赛十五年,见过开球踢偏、踢飞甚至踢空,但像这样精准命中并排站立的两名己方队员,确实是首次。”根据现场多角度手机视频回放显示,李明开球时采用了非常规的大力抽射,球离脚后以约70公里/小时的初速度产生强烈旋转,在距离球门55米处突然下坠,先击中左侧前锋刘某的右后脑,随后弹向右侧前锋王某的左肩,最终飞出边线,整个过程耗时不足3秒,却造就了业余足球史上罕见的“双连击”场面。

被击中的前锋刘某在医护处理后苦笑着表示:“当时我们正在低头整理护腿板,就感觉后脑像是被板砖拍中,更离谱的是,这球还能连续弹到第二个人身上,这种精准度要是用在射门上该多好。”而肇事者李明则尴尬地解释:“本想打个战术快攻,可能是赛前热身过度导致肌肉僵硬,触球部位完全偏离了预期。”

运动科学视角下的技术分析

北京体育大学运动生物力学实验室副主任陈教授在分析视频后指出,这个看似荒唐的案例实际上揭示了业余足球训练中的多个典型问题。“该球员采用正脚背抽射开球时,身体重心过度前倾导致支撑脚位置偏差,触球瞬间踝关节锁定不足产生横向旋转,更关键的是,他忽视了开球时应有的45度最佳出球角度,反而形成了罕见的‘双曲抛物线’,这种轨迹在职业赛场几乎绝迹。”

数据模拟显示,要同时满足“连续击中两个间距1.5米的移动目标”的条件,需要球体在飞行中产生每秒8-10转的横向旋转,且初始射门角度误差必须控制在正负1.5度以内,陈教授调侃道:“从概率学看,这比正规比赛中直接开球破门的难度更高,如果能将这种非常规精度转化为传控技术,或许能开发出新的战术体系。”

业余足球的欢乐与隐忧

这起事件在社交媒体引发热议的同时,也折射出业余足球发展的现状,某短视频平台上相关话题播放量突破2000万,有网友制作了“人类迷惑开球行为大赏”合集,将此事与世界各地业余联赛的类似场景并列,但体育评论员王远帆也提醒:“娱乐性背后需要关注业余球员的基础训练,2024年中国足协发布的《业余足球发展白皮书》显示,73%的业余球员从未接受过系统射门训练,这直接导致比赛中的技术变形事故频发。”

赛事组委会随后宣布将开展“安全开球”专项培训,要求所有参赛球队在赛前进行至少10分钟的标准开球练习,组织者赵先生表示:“我们既要保留业余足球的趣味性,也要建立基本的技术规范,毕竟被足球击中头部可能造成轻微脑震荡,这不是玩笑。”

从失误到启示的转变

令人意外的是,这起事件竟催生了积极的连锁反应,当地青少年足球培训机构借此开发出“错误动作分析课”,通过解剖典型失误案例提升小球员的技术认知,教练郑毅带着学员反复观看视频时强调:“这个案例生动说明,任何技术动作都需要千百次重复训练形成肌肉记忆,你们看,如果他的支撑脚再向右移动5厘米,这就是一记完美的长传转移。”

事件主角李明在经历网络热议后,反而收到了某运动品牌的趣味代言邀请,他在最新采访中坦言:“现在全队都加练了定位球基础动作,连邻居大爷见了我都说‘这不是那个一箭双雕的球员吗’,希望我的经历能让更多业余爱好者重视基本功训练。”

随着业余足球参与人口在2025年预计突破3000万,这类充满戏剧性的赛场瞬间既提供了娱乐素材,更成为反思训练体系的镜子,当那个改变比赛走向的足球最终被博物馆收藏展览,它或许会提醒每个热爱这项运动的人:绿茵场上的每一次触球,都是技术、心态与运气的复杂交响,而正是这些不可预测的瞬间,构成了足球运动最真实的魅力。