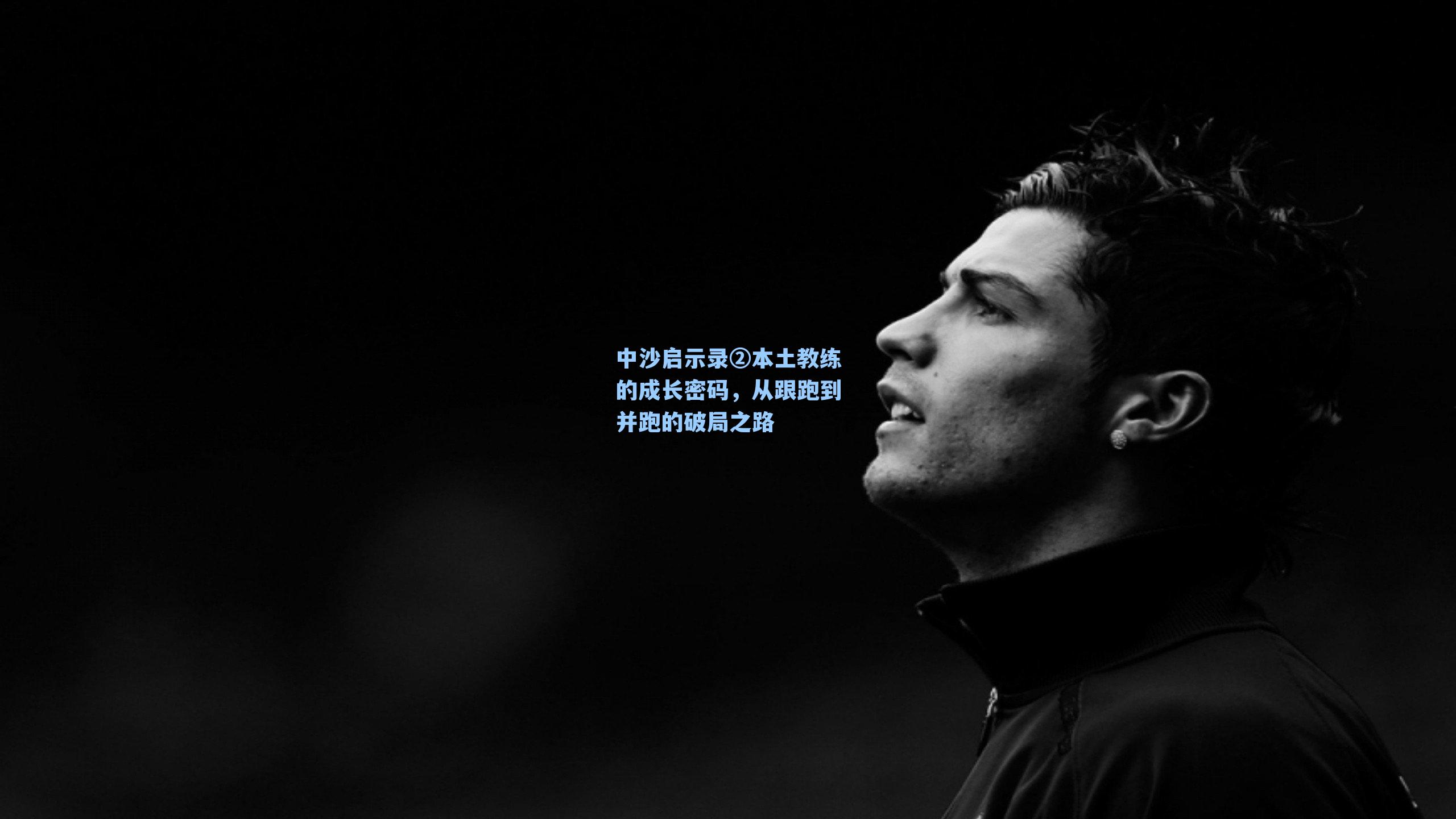

在多哈的炙热阳光下,沙特男足在洲际赛场上的表现愈发沉稳,其背后本土教练团队的成长轨迹,正引发中国足球界的深度思考,当我们的近邻通过系统性的规划,让本土教练逐渐在国家队和俱乐部层面挑起大梁时,我们不禁要问:中国足球的“土教练”培养体系,路在何方?这不仅是技战术的追赶,更是一场关于足球理念、管理体系与成长路径的深刻启示。

沙特样本:系统性赋能与信任机制

沙特足球的崛起,并非一蹴而就的奇迹,而是其足球管理体系长期坚持本土化战略的结果,沙特足协在聘请高水平外教带领国家队冲击大赛的同时,构建了一套清晰的本土教练培养与晋升通道。他们极度重视将本土教练嵌入顶级外教团队,许多沙特本土的年轻教练,得以在国家队或顶级俱乐部担任助理教练、数据分析师、体能教练等关键角色,近距离学习国际先进的战术理念、训练方法、临场指挥乃至更衣室管理艺术,这种“学徒制”并非流于形式,而是要求本土教练深度参与决策过程,实现真正的“传帮带”。

沙特足协给予了本土教练充分的试错空间和信任,当本土教练在青年国家队或中游俱乐部证明自身能力后,往往会获得执教顶级俱乐部甚至国家队的机会,这种信任建立在长期观察和体系评估之上,而非一时的成绩冲动,沙特足协明白,教练的成长如同球员,需要高水平平台的持续锤炼,他们允许教练在失败中积累经验,这种相对宽容的环境,极大地促进了本土教练的成熟速度,反观我们的环境,往往急功近利,一场比赛的失利就可能让一位崭露头角的教练失去继续证明自己的机会。

本土教练的“天花板”与“地基”困境

回到国内赛场,我们的本土优秀教练员常常面临“天花板”过低和“地基”不牢的双重困境。

所谓“天花板”,是指本土教练在达到一定层级后,很难获得执教真正具备争冠实力球队或国家队的机会,俱乐部在追求短期成绩的压力下,更倾向于聘请名气响亮的外教,认为这是快速提升战绩的“保险方案”,这使得本土教练缺乏在最高压力环境下指挥、应对复杂局面的历练,其能力上限自然难以突破,长期徘徊在中下游球队或担任“救火队员”,限制了他们的战术创新能力和宏观格局的培养。

而“地基”不牢,则指向教练员培养体系本身,我们的教练员培训课程,是否真正跟上了现代足球发展的最前沿?课程内容是否过于理论化,与实践脱节?基层教练员的待遇和社会认可度是否足以吸引最优秀的人才投身其中?一位顶级教练的成长,离不开庞大的高素质基层教练群体作为塔基,如果基层教练的知识更新缓慢,训练方法陈旧,那么整个国家的足球人才苗子从启蒙阶段就可能落后。

破局之路:构建可持续的教练成长生态系统

借鉴沙特等国的经验,中国足球要破解本土教练培养难题,必须从“点”的突破转向“生态系统”的构建。

-

深化“嵌入式学习”机制: 强制要求各级国家队、参加亚冠的俱乐部在组建教练团队时,必须配备一定比例且有明确培养目标的本土教练,这些本土教练不应是“旁观者”,而应是深度参与者,拥有明确的职责和决策参与度,足协可设立专项基金,资助有潜力的年轻教练赴欧洲顶级俱乐部进行长期、深入的跟队学习,并建立严格的学习成果考核机制。

-

建立清晰的教练晋升与评价体系: 打破唯成绩论的单一评价标准,建立一套综合评估教练员执教能力、战术素养、球员培养、团队建设等多维度的长效评价体系,为不同级别的教练设立清晰的晋升路径,并与执教资格认证挂钩,对于在培养年轻球员方面做出突出贡献的教练,应给予更大的认可和机会。

-

提升教练员教育的质量与实用性: 改革现有的教练员培训课程,增加大量案例分析、实战模拟、高科技手段应用等内容,邀请国际一线教练、运动科学专家参与课程设计和授课,确保知识的先进性和实用性,建立教练员继续教育制度,强制要求定期更新知识,防止与时代脱节。

-

营造宽容与信任的社会氛围: 俱乐部管理层、媒体和球迷需要给予本土教练更多的耐心和成长空间,理解教练成长过程中的必然挫折,支持其进行战术创新和长远规划,避免因短期波动而全盘否定,一个健康的足球文化,应该能够理性看待胜负,共同支持本土人才的成长。

沙特足球的启示在于,他们将本土教练的培养视为一项系统工程,与青训、联赛发展同等重要,这需要足球管理机构的顶层设计、俱乐部的积极配合以及整个社会的理性期待,对于中国足球而言,培养一名优秀的本土主帅,其意义不亚于培养一名明星球员,这不仅是提升国家队成绩的捷径,更是中国足球真正走向成熟、建立自身风格和体系的根基所在,当我们的本土教练能够凭借真才实学,在与外籍教练的公平竞争中脱颖而出,并赢得广泛信任之时,中国足球才算真正走上了可持续的健康发展轨道,这条路漫长且艰辛,但唯有夯实这一环,中国足球的未来才有望从“跟跑”实现“并跑”,乃至最终的“领跑”。