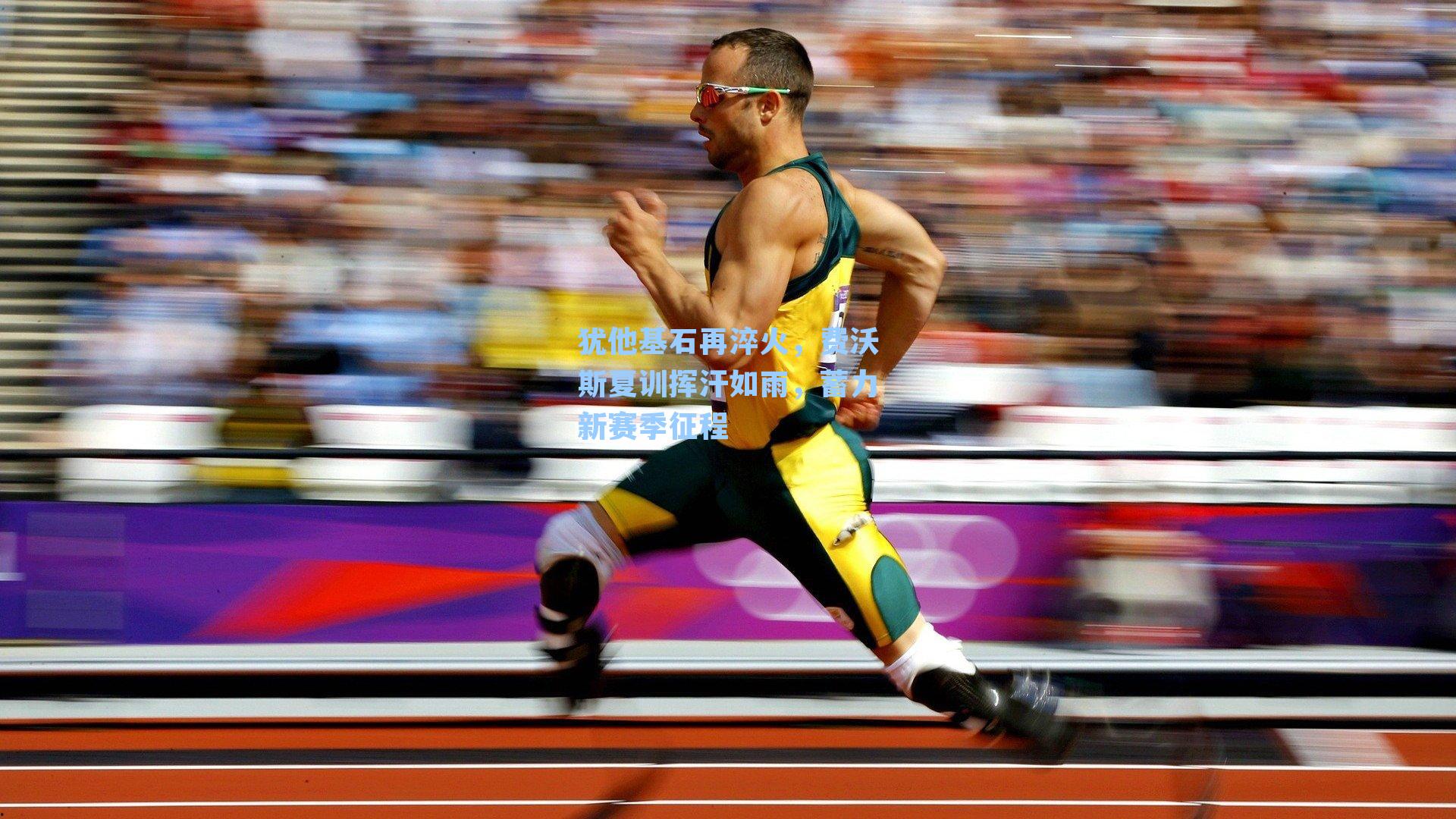

在NBA这个永不停歇的舞台上,故事的篇章总在胜利的狂欢与失意的沉寂间交替书写,对于资深内线德里克·费沃斯而言,过去的几个赛季无疑是一段布满荆棘的旅途,伤病潮的反复侵袭与球队战术体系的调整,让这位曾经以稳定和坚韧著称的篮下守护者,经历了一段职业生涯中颇为难熬的低迷期,赛场上的数据或许有所滑落,出场时间也变得不再稳定,但那双眼中对胜利的渴望,却从未熄灭,当时针悄然指向2025年夏季,在犹他州熟悉的训练馆里,费沃斯正用震耳欲聋的器械撞击声和地板上如雨的汗水,向世界宣告:一次强有力的爆发,正在紧锣密鼓的筹备之中。

低谷回望:蛰伏中的磨砺与反思

回顾费沃斯近年的征程,挑战接踵而至,先是遭遇了困扰其移动能力的腿部伤势,漫长的恢复过程不仅考验着他的身体,更磨砺着他的意志,复出之后,联盟小球风潮的极致化,对传统内线的生存空间提出了严峻考验,尽管费沃斯具备不俗的中距离和篮下终结能力,但在强调空间、速度和无限换防的体系中,他有时显得难以完全施展,角色的转变、战术地位的浮动,加之球队引入年轻血液后带来的内部竞争,都让他一度游离于聚光灯的边缘。

真正的战士从不抱怨环境,费沃斯将这段低谷期视为一次宝贵的沉淀,他坦言:“在那些不能尽情奔跑跳投的日子里,我有了更多时间去观察、去思考,我重新审视了自己的技术细节,研究了联盟中成功内线的进化路径,也更深刻地理解了如何在不同体系下为球队做出贡献。” 这段蛰伏,并非意志的消沉,而是力量的积蓄与战略的重新规划,他与教练组、训练师保持着密切沟通,针对性地制定了身体强化与技战术升级的长期方案。

夏训图景:汗水铸就的回归之路

这个夏天,费沃斯的训练计划以其系统性和高强度而引人注目,他的训练团队为他量身打造了一套融合了传统与现代科学的复合型方案。

- 身体重塑与机能优化: 核心目标是彻底摆脱伤病阴影,并提升在高速攻防中的持续作战能力,力量房里,他专注于核心力量与下肢稳定性的强化训练,旨在增强篮下对抗与保护篮板的能力,大量的敏捷性训练、横向移动练习以及针对性的脚步调整,都是为了应对现代篮球对外线防守的苛刻要求,体能教练着重提升他的心肺功能与比赛末段的体能储备,确保其能在高强度的轮转中保持效率。

- 技术精进与武器库升级: 费沃斯深知,仅靠原有的技术包已不足以在当今联盟立足,每日的投篮训练中,他大幅增加了三分线外的投射练习,力求将射程稳定地扩展到更远的位置,为球队拉开进攻空间,他的面框进攻技巧、持球突破后的分球能力,以及低位单打的多样性和效率,都是这个夏天重点打磨的环节,训练视频显示,他的出手速度有所加快,投篮选择也更加智能化。

- 战术理解与角色适应: 除了个人技术的锤炼,费沃斯还花费了大量时间钻研球队战术录像,他与助理教练进行一对一的情景模拟,深入探讨在不同对阵、不同比赛阶段下,如何更有效地进行挡拆配合、弱侧协防以及进攻篮板的冲抢,他正积极准备适应可能出现的多种角色——无论是作为首发的内线支柱,还是担任替补席上带来即时战力的关键棋子,他都展现出极高的职业素养和团队至上的态度。

内外期待:新赛季的机遇与挑战

费沃斯的积极备战,不仅引起了球迷群体的热切关注,也获得了球队管理层和队友的高度认可,球队总经理在近期一次非正式访谈中提到:“德里克(费沃斯)是我们球队文化的重要组成部分,他的职业精神无可挑剔,我们看到了他在这个夏天付出的巨大努力,他对自身技术的提升和对比赛的深入理解,让我们对新赛季的他充满期待,他的经验、领导力和内线防守,将是球队不可或缺的财富。”

主教练也在战术层面表达了对费沃斯回归的展望:“联盟的潮流总是在变化,但我们坚信拥有多种技能的内线球员永远拥有其价值,德里克在扩展射程和提升移动能力方面取得了显著进展,这使他能更好地融入我们的体系,他的存在将为我们在攻防两端提供更多的战术选择性和稳定性。”

对于费沃斯个人而言,新赛季将是他重新证明自己的绝佳舞台,合同的激励、对总冠军的持续渴望,以及作为一名老将的尊严,都驱使他必须把握住这次机会,他需要将在训练馆中提升的能力,无缝对接到真刀真枪的常规赛乃至季后赛中,用场上的表现回应所有的质疑。

展望未来:淬火成钢,静待爆发

德里克·费沃斯的夏训故事,不仅仅是一个关于篮球运动员备战新赛季的常规报道,它更是一曲关于毅力、信念与自我超越的赞歌,在职业生涯的十字路口,他选择了最艰难却也最光荣的道路——直面挑战,用汗水浇灌希望,那段低迷的岁月,如今看来,仿佛是为下一次腾飞所做的必要助跑。

当新赛季的号角吹响,当聚光灯再次照亮球场,所有人都在期待一个经过淬火锤炼后,更加全面、更具威胁的费沃斯站在场上,他的爆发,或许不会总是体现在华丽的得分数据上,但一定会融入球队每一次成功的防守、每一个关键的篮板、每一记拉开空间的进球之中,他的归来,旨在向联盟宣告:经验与适应力,依然是这个赛场上最宝贵的资产之一,犹他的基石,正悄然完成自身的升级与重塑,准备在未来的征途中,再次成为那股不可忽视的坚实力量。